原料選擇及處理原則:就地取材、科學處理。

1.原料品種及其特點

棉籽殼:資源較豐富,質地偏硬,做基料通透性好,碳氮比較為合適,適于生料、發酵料以及熟料栽培,產量較穩定,為平菇栽培首選原料。問題是價格偏高,今年在900~1100元(噸價,下同),較去年同期略降。

玉米芯:資源較豐富,盡管碳氮比較高,但可以調配,通透性較好,第一、二潮菇產量相對理想。問題是不適宜生料栽培,配料時應加大氮素,價格偏高,一般在400~600元。

2.基料處理

棉籽殼:生料、熟料、發酵料栽培均可,但由于發酵期間會損失一些營養物質等原因,故提倡生料栽培。

秸稈類:必經發酵方可播種,否則應熟料栽培,生料播種的燒菌概率較高,故不可取。如玉米芯等秸稈原料應經曬后粉碎,又如棉稈,該秸稈的粉碎須兩道工序,即先行切碎至1~2厘米長,再行粉碎到木屑大小,由于其外皮部柔韌性較強,故單純的粉碎效果不好,試驗證明:該種原料的利用效果要優于一般木屑或秸稈。

3.幾點注意事項

(1)基料堆酵處理是上世紀90年代研發的一種技術,當時針對發菌慢、污染率高、病蟲害嚴重三大問題而研究、推廣的發酵技術,堆酵處理的基料的確表現為發菌快、成功率高。但是堆酵過程中,基料產生大量生物熱,其能源的絕大部分均來自基料自身,就是說,基料堆酵的過程,也是一個基料自身營養大量流失的過程,因此,對后期產菇勢必產生不利影響。經試驗,使用棉籽殼原料時,采用熟料制袋或生料直接播種發菌是最佳解決辦法。

(2)生料裝袋播種后,菌種的萌發、菌絲的發展,勢必在菌袋內產生生物熱,尤其在高溫季節發菌,極易發生“燒菌”現象,一旦菌袋內達到42℃,就會形成燒菌,該菌袋則無出菇的可能了,即使在12月至翌年2月的低溫季節為了保溫,而忽視了散熱和通氣,將菌袋碼高數層,甚者覆蓋塑料膜及保溫被之類,任其自然,同樣可以產生燒菌的后果。

平菇菌袋制作

菌袋的制作原則:保持通透性,防止雜菌及蟲害,保證菌絲后熟。

1.基料配方

基本配方一:棉籽殼250公斤、過磷酸鈣5公斤、石膏粉4公斤、尿素0.75公斤、150克賽百09、食用菌三維營養精素120克。為調整基料酸堿度,可加入石灰粉2.5公斤。

基本配方二:玉米芯(棉稈粉、豆秸等)250公斤、豆餅粉5公斤、石灰粉5公斤、石膏粉2公斤、過磷酸鈣6公斤、尿素1公斤、150克賽百09、食用菌三維營養精素120克。

2.配料拌勻

按配方將主輔原料混合后,加水拌勻,其中注意兩點:一是采用石膏粉的應將其先與干料拌勻后再加水攪拌,使用尿素時應溶入水中,過磷酸鈣宜與干料拌勻后再加水。二是使用食用菌三維營養精素(拌料型)時,最好將上述所有主輔料加水拌勻后,再將其溶入水中均勻噴入或灑入,然后再行拌勻即可。含水率掌握在60%即可,有經驗者可適當提高至65%或以上。

3.裝袋播種

塑料袋選擇:一般生產中宜選用扁寬20~25厘米的聚乙烯膜筒,截長40~45厘米,每袋可裝干料0.8~1.5公斤。熟料栽培時,應選低壓聚乙烯塑料袋。

采用人工裝袋時,一般可掌握播種率在15%左右,機械裝袋則宜提高至20%以上,甚至達到30%,才可能使菌種分布均勻。人工裝袋可采用料種層比2∶3,即2層料3層菌種。相對地說,接種層越多,發菌效果越好。

無論何種播種方式,在菌袋完成播種后、扎口以前,使用直徑2~3厘米的木棍縱向在菌袋基料中間打一孔洞,是很有必要的,如在該孔洞內再投放菌種碎屑,則更是錦上添花之舉。在菌袋表層布滿菌絲時,打開檢查,再也不是“黑芯菌袋”(內部尚未發菌)了,所謂“內外同步,均勻一致”,就是指該種情況。但由于該法花費人工較大,故較少采用,只在小批量小面積的生產戶中使用。

平菇發菌期管理

一、菇棚處理

菇棚殺菌處理的第一個環節,就是對棚外環境的清理和殺菌,包括棚外雜草、垃圾等應徹底清理干凈,清理衛生后,地毯式噴灑600倍多菌靈溶液。其次,揭去棚上草苫,清理并整理平棚內地面,使用賽百09或百病傻對墻體、地面、立柱、通風孔等進行地毯式噴灑,然后封閉菇棚,任其日曬升溫,在高溫作用下,藥物得以充分滲透,使黏附藥液的雜菌孢子及病菌蛋白凝固,失去活性,達到殺菌目的。如果老菇棚上季栽培曾發生過某些病害,則應當在用藥后2~3天再重噴一次,以求徹底。

二、發菌期管理

1.盡量嚴格閉光。發菌期間應盡量避免光照,尤其不允許強光直射。目前不少栽培者對該項持“無所謂”的態度,是既不科學又有害的,長時間的光照刺激,可使得菌袋一旦完成發菌就會現蕾,根本無法控制出菇時間。正確的做法是自播種后即應進行避光,除進入的觀察、翻袋操作外,不得有光照進入菇棚。

2.加強溫度管理。菌絲生長適宜溫度為25℃,如在低溫季節發菌,可采用火爐升溫,條件稍差時,可在棚內上方吊一層黑色塑料膜或遮陽網,天氣晴好時,揭去草苫,使棚內升溫,但又不形成陽光直射菌袋;有條件的可安裝水溫空調,一年四季均可發揮作用。

3.適當調控濕度。空氣濕度對發菌的影響較大,應小心對待,如春季發菌,氣候干燥,應適當給予增濕,一般可調至空氣濕度70%左右,但如果初秋或夏季發菌,如天氣連續長時間陰雨,空氣濕度居高不下,則應采取有力的降濕措施,方可保證發菌的順利進行,可在棚內放置生石灰,使之吸水,并趁天氣晴好時及時給予通風,以降低棚內二氧化碳濃度。

4.給予合理通風。菌絲生長期間需要少量的氧氣,些許通風即可滿足,但應注意菇棚內外的溫度交換,溫差過大時,應予考慮具體的通風時間。如夏季發菌時,盡量晚間通風,低溫季節則盡量安排中午時分等。

5.預防病蟲危害。在整個發菌期間,每5天左右噴灑一次百病去無蹤或賽百09溶液,以防止雜菌病害的發生;發現污染菌袋,隨即移出菇棚進行單獨處理;尤其春季,經常噴灑菊酯類藥物以驅殺害蟲。

6.堅持后熟培養,形成爆發式出菇(詳見《爆發出菇新技術》)。

平菇“1+1>2”高產模式

在盡量簡便實用、易于菇農操作、適于推廣普及的指導思想下,我們研發出了平菇“1+1>2”的先進高效的技術模式,在不改變生產投資的條件下,改栽培周期4個月以上為1~2個月,大大縮短了生產時間,與常規栽培方法相比,總體效益可提高4倍左右。

1.技術模式的概念“1+1>2”技術模式,是指同時啟用兩個菇棚,一個發菌、一個出菇、兩棚交替出菇的生產模式,其生產效益要大大高于相同的兩個菇棚,同時發菌和出菇的生產模式。

該模式要求:在對市場作出基本預測之后,對整個生產時間、發菌及出菇等做出詳細的時間安排,而后根據模式要求和生產季節適當調控基料營養和溫濕度等條件,即可建立起圓滿的生產模式,達到理想的生產效果,最大限度地提高生產效益。

2.幾點說明該技術模式的運用,應在熟練掌握爆發出菇技術的基礎上進行。兩個菇棚的運轉,發菌和出菇分別占用時間相差無幾,只要菌種制作跟得上,就可以比較簡單的正常運轉。要達到四季不間斷出菇的效果,配備大棚水溫空調為最佳選擇,以利于夏季的降溫和保障低溫季節的升溫,使生產基本不受自然氣溫的影響。

爆發出菇新技術

所謂“爆發出菇”,指食用菌栽培時,通過人為調控條件,使之出菇便形成“爆發”之勢,使原來長達3~5個月、3~4潮出菇、生物學效率100% 左右的栽培管理,變為爆發出菇,第一潮菇產量就達總產量的80%,最高可達到生物學效率超過150%的生產效果,既縮短了栽培管理時間,又提高菇品的商品質量,投入產出比大大提高。其技術要點為:

1.對菌種進行脫毒處理或引進脫毒菌種。經科學方法進行脫毒處理的菌種,其自身不攜帶任何病毒病菌,并且在脫毒操作過程中,經過連續不斷的高溫和低溫交替鍛煉后,菌種的抗性也得到相應提高,不會存在種性退化等問題。

2.調整基料的營養組分及其水平。一般生產中可根據栽培原料設計配方,總體而言,應主要傾向于補充以微量元素為主的營養成分,如以棉籽殼為主料時,每250公斤干料可加入120克食用菌三維營養精素(拌料型),使基料的營養組分得以科學合理、全面均衡,為菌絲生長提供雄厚的物質基礎。

3.嚴格栽培環境的消殺處理。目前,經過大量研究,我們傾向于在基料內加入賽百09等抑殺菌藥物,以提高發菌成功率。同時,配合對發菌場所進行嚴格的消毒殺菌處理。

4.強化菌絲后熟培養,使之最大限度地儲備爆發出菇的能量。經試驗表明:在一定范圍內,相同品種、基料等條件下,菌絲后熟期與提高第一潮菇的生物學效率有著非常密切的直接關系。所以,我們提倡在調整基料的營養等前提下,盡量延長菌絲的后熟時間,一般以15天左右為宜。

5.出菇階段配合葉面施肥,加強爆發出菇的效果。一般當菌蓋直徑達到2厘米左右時,即可噴施食用菌三維營養精素,對子實體直接噴灑即可,每潮菇噴3遍即可達到最佳增產效果,并同時有提高菇品品質、提高抗性的作用。

客戶 要想種植的好播種前首先要對種子進行挑選,好是選用當年采收的種子。種子保存的時間越長,其發芽率越低。選用籽粒飽滿、沒有殘缺或畸形的種子。選用沒有病蟲害的種子,才能長出理想的苗木!不要貪圖便宜,買劣質的種子,現在競爭大,有些商家報價都低于進價,那只能在質量上做文章!老人們常說,貪小便宜,會吃大虧的!樂農種業種業友情提醒!說的好,不如做到好,人勤秋來早,秋耕備耕正當時,我們期待你的來電,來函訂購,所有種子一律貨到付款,誠信守信——快樂一生

客戶 要想種植的好播種前首先要對種子進行挑選,好是選用當年采收的種子。種子保存的時間越長,其發芽率越低。選用籽粒飽滿、沒有殘缺或畸形的種子。選用沒有病蟲害的種子,才能長出理想的苗木!不要貪圖便宜,買劣質的種子,現在競爭大,有些商家報價都低于進價,那只能在質量上做文章!老人們常說,貪小便宜,會吃大虧的!樂農種業種業友情提醒!說的好,不如做到好,人勤秋來早,秋耕備耕正當時,我們期待你的來電,來函訂購,所有種子一律貨到付款,誠信守信——快樂一生

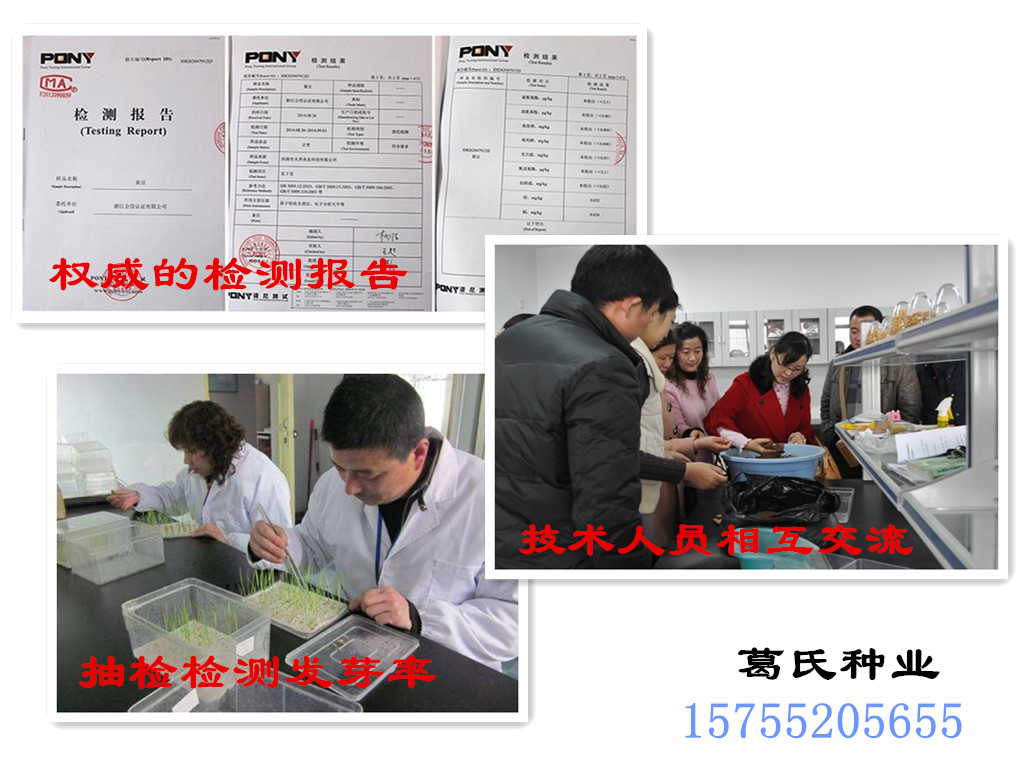

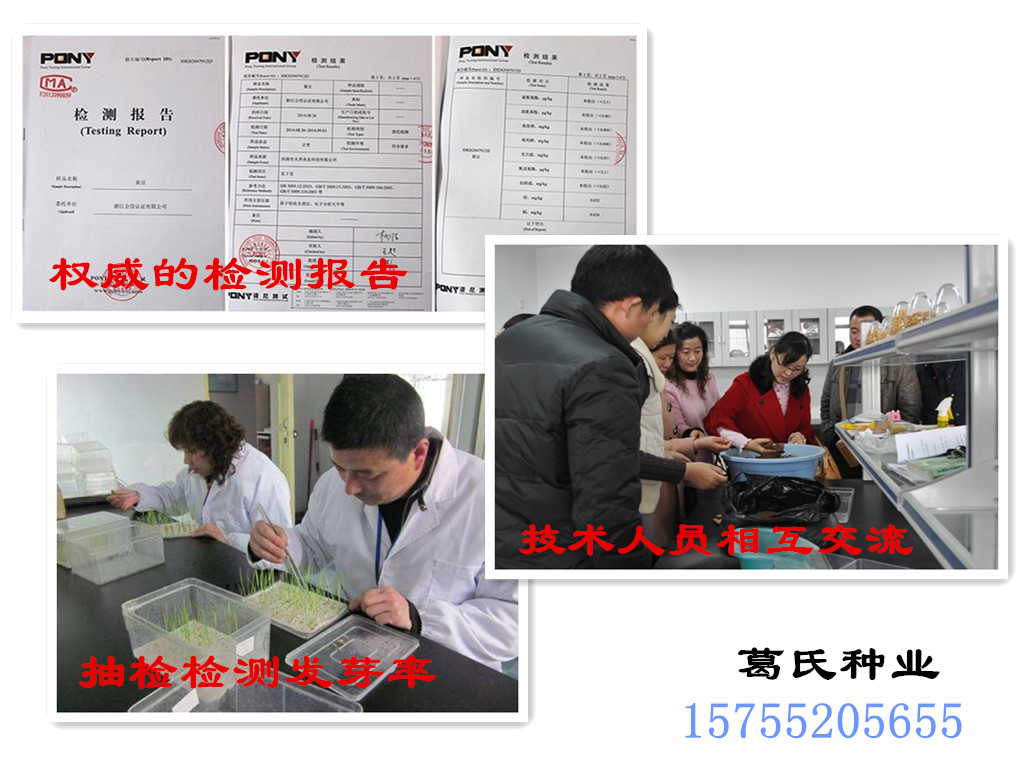

樂農種業經過多年來精心發展已成為國內大型的花木種子企業;銷售網絡已覆蓋全國;公司有大型種子處理設備、采收設備、檢測設備、加工設備、恒溫冷庫、沙堆儲藏、專業的技術團隊,完善的銷售服務體系;確保每一粒種子的質量;爭做一種一芽的服務理念。

樂農種業經過多年來精心發展已成為國內大型的花木種子企業;銷售網絡已覆蓋全國;公司有大型種子處理設備、采收設備、檢測設備、加工設備、恒溫冷庫、沙堆儲藏、專業的技術團隊,完善的銷售服務體系;確保每一粒種子的質量;爭做一種一芽的服務理念。

客戶 要想種植的好播種前首先要對種子進行挑選,好是選用當年采收的種子。種子保存的時間越長,其發芽率越低。選用籽粒飽滿、沒有殘缺或畸形的種子。選用沒有病蟲害的種子,才能長出理想的苗木!不要貪圖便宜,買劣質的種子,現在競爭大,有些商家報價都低于進價,那只能在質量上做文章!老人們常說,貪小便宜,會吃大虧的!樂農種業種業友情提醒!說的好,不如做到好,人勤秋來早,秋耕備耕正當時,我們期待你的來電,來函訂購,所有種子一律貨到付款,誠信守信——快樂一生

客戶 要想種植的好播種前首先要對種子進行挑選,好是選用當年采收的種子。種子保存的時間越長,其發芽率越低。選用籽粒飽滿、沒有殘缺或畸形的種子。選用沒有病蟲害的種子,才能長出理想的苗木!不要貪圖便宜,買劣質的種子,現在競爭大,有些商家報價都低于進價,那只能在質量上做文章!老人們常說,貪小便宜,會吃大虧的!樂農種業種業友情提醒!說的好,不如做到好,人勤秋來早,秋耕備耕正當時,我們期待你的來電,來函訂購,所有種子一律貨到付款,誠信守信——快樂一生

樂農種業經過多年來精心發展已成為國內大型的花木種子企業;銷售網絡已覆蓋全國;公司有大型種子處理設備、采收設備、檢測設備、加工設備、恒溫冷庫、沙堆儲藏、專業的技術團隊,完善的銷售服務體系;確保每一粒種子的質量;爭做一種一芽的服務理念。

樂農種業經過多年來精心發展已成為國內大型的花木種子企業;銷售網絡已覆蓋全國;公司有大型種子處理設備、采收設備、檢測設備、加工設備、恒溫冷庫、沙堆儲藏、專業的技術團隊,完善的銷售服務體系;確保每一粒種子的質量;爭做一種一芽的服務理念。